Foto: Leandro Almeida De Volta ao Quarto de Som é a novidade de Tony Babalu para abrir 2024. O EP foi disponibilizado hoje no formato físico e nas principais plataformas digitais, com peculiaridades a mim interessantíssimas. Sai da pista do típico disco de música instrumental, embora seja um trabalho assim. Soa diferente até entre os lançamentos recentes desse guitarrista peça-única. A faixa inicial, Crash!, fisgou minha atenção logo de cara. Tem uma batida eletrônica/progressiva que me levou a sonoridades anos 1980. Além de quê, a melodia é saborosa. A mesma receita acertada segue na faixa seguinte, Neblina. Mas Babalu não virou DJ. O eletrônico/progressivo é tão somente um figurino. Seus licks guitarrísticos costuram todas as faixas sempre com timbre suculento, um efeito discreto aqui e ali e seu talento nas mãos para o ofício. Há uma vívida delicadeza na abordagem. Aqui também vai outro detalhe que me alegrou nessa saída de pista do Babalu. Sua guitarra é uma protagonista generosa e brilha sem aquela coisa chata de se sobrepor constantemente sobre o resto do arranjo. De Volta ao Quarto de Som me deu a sensação de ser composto por três blocos de faixas: as duas iniciais na linha eletrônica/progressiva, enquanto que O Lenhador e Entre Cristais suavizam essa linguagem para ressaltar a elegância da guitarra (sem fritação, hein). Ambas trazem à tona um sotaque strateiro acentuado de Eric Clapton. Por fim, Shai nos afaga com um clima leve, contemplativo e cativante. Nessa Tony Babalu baila sozinho com sua inseparável guitarra. Da primeira à última música, o repertório vai gradualmente se despindo de elementos nos arranjos. É um EP que transforma qualquer alma aberta em um quarto de som. Muito bom!

Front: 40 anos com os olhos no presente

Da linha de frente rapidamente para a retaguarda. Essa pode ser uma boa síntese da breve história do Front. A banda surgiu em 1983, no Rio de Janeiro, começou a se destacar e, no ano seguinte, encerrou as atividades. Nem a lama do fracasso, nem diferenças musicais. O fim prematuro resultou… do sucesso! O grupo projetou Rodrigo Santos (baixo, vocal), Nani Dias (guitarra, vocal), Ricardo Palmeira (guitarra) e Kadu Menezes (bateria) de tal forma que eles logo se tornaram figuras requisitadas. Dali trabalharam com meio mundo do rock nacional – Leo Jaime, João Penca, Lobão, Cazuza, Blitz, Barão Vermelho, Kid Abelha, Paulo Ricardo… De alguma maneira, o Front sempre esteve vivo, já que os quatro dividiram diversas dessas experiências juntos (ou quase isso). Portanto, faz sentido celebrar esse peculiar êxito profissional. O mais legal de tudo é a postura para a volta: sem nostalgia açucarada. “Só pensamos em futuro, nas coisas que faremos”, garante Nani. “Não estamos aqui para defender qualquer saudosismo de tempos retrógrados.” Híbrido de pop O Front nasceu como uma banda plural calcada no rock pop, e permanece assim. A diferença é que agora há mais elementos na sopa. “Somos pop, new wave e rock and roll, só que hoje misturados com hip hop, rap, música eletrônica”, resume Rodrigo Santos. Esse híbrido aponta numa direção: a cena atual do mainstream, aquela que movimenta os engajamentos na internet. Para isso, além das músicas, o grupo aposta numa estrutura nada simples para os shows, com produção audiovisual, tecnologia, DJs, arte gráfica e cênica. “Devemos ter participações de artistas com os quais crescemos tão próximos. Será bem bacana”, completa Kadu Menezes. Talvez o trunfo do Front para conquistar seu lugar ao sol de 2023 seja mesmo o que Nani observa por aqui: “O fato de não carregarmos nenhum hit antigo nos torna livres, porque não temos qualquer compromisso com o passado. A expectativa é apresentar esse Front nos moldes do mercado atual. Não pretendemos ser uma banda cover de bar”. Entusiasmo A retomada veio de uma despretensiosa garimpada de arquivos e das conversas entre Rodrigo Santos e Nani Dias. Há algum tempo já pairavam no ar ideias como a de um livro e um documentário sobre o Front. Desse bolo todo surgiram novas composições e uma tremenda vontade de resgatar e repaginar a velha química. Ninguém se opôs ou ficou reticente. “Sempre guardamos essa banda com muito carinho no coração. Quando falamos de Front, acende uma luzinha que todo mundo fica entusiasmado para fazer alguma coisa”, diz Ricardo Palmeira. Se pudermos medir entusiasmo pela quantidade de músicas novas, dá pra perceber que os caras estão a milhão. Nem cinco, nem dez. Nos últimos meses, eles acumularam 50 inéditas, parte já disponível nas plataformas digitais com os recém-lançados Tempo/Espazo e Espazo/Tempo. “Esses álbuns funcionam como um disco duplo de vinil”, explica Nani. “Ambos se complementam para criar uma base de estrutura para o Front se reapresentar. É um repertório que se mistura no espaço, com músicas antigas – algumas com 40 anos de composição – e outras feitas há meses.” O que se ouve são canções de refrãos saborosos, levadas contagiantes e ambiências variadas. Ainda que a temperatura suba aqui e ali, a presença do rock passa longe do chumbo pesado. Há, sim, um quê dançante eletropop de qualidade. Se a ideia é dialogar com a cena atual, o Front acertou a mão. Tempo/Espazo e Espazo/Tempo saíram somente no digital. Porém, Nani conta que planejam versões em vinil. Mesmo diante de um mercado ranzinza em relação à venda de discos, eles têm uma convicção que justifica a investida. “Buscamos um público de vinil, que não está no Brasil”, pontua o guitarrista. “O cara que compra vinil está na Europa. Ainda é um hábito por lá. O vinil é uma linha filosófica para montarmos os álbuns e expressarmos nossos sentimentos.” Agenda intensa O mercado estrangeiro é uma tônica forte no discurso do quarteto. Aliás, os dois discos lançados jogam flertes diversos nesse sentido. O digital e a bagagem de cada um ajudam. No momento, eles estão na Europa, já com uma segunda ida ao Velho Continente também agendada. Os compromissos são em dois celeiros da música mundial: os estúdios Abbey Road (Inglaterra) e Hansa (Alemanha). Gravações para inúmeros fins viram na bagagem de ambas as viagens. “Faremos conteúdo para o documentário, clipes, e isso tudo já é o trabalho andando”, adianta Rodrigo Santos. “Vamos trocando pneu com o carro andando, e fazendo tudo à medida em que as coisas acontecem. Estamos amarradões!”, ilustra Ricardo Palmeira, com uma analogia feliz. O documentário em questão é aquele que paira pelo ar há anos. Será dirigido por Pedro Paulo Carneiro, o quinto Front, como define Rodrigo. O filme terá, entre outras coisas, músicas pinçadas de uma antiga fita cassete de 1983. Quando a correria estiver mais encaminhada, o Front dará o pontapé inicial em sua turnê. O primeiro show oficial tem previsão de ocorrer março de 2024. Por conta do formato tipo superprodução, as prioridades serão festivais. Mas eles não parecem esquentar a cabeça com esse fator, digamos, limitante. O negócio é tocar. “O Dadá Maravilha tem uma frase que é: ‘Não existe gol feio. Feio é não fazer gol’. E eu digo que não existe show feio. Feio é não fazer show. Todos somos estradeiros”, completa Rodrigo. Dando o que falar Com tantas composições inéditas para soltar, as ações não param. O sucessor da dobradinha Tempo/Espazo e Espazo/Tempo já tem nome, 3D. Na esteira dele outros álbuns estão previstos, incluindo um só de releituras para lados-A e B de artistas com quem os quatro trabalharam e de nomes com quem não trabalharam. A receita seguirá a atual: um eletropop eclético e saboroso. “O mundo mudou, nós mudamos também. A tecnologia mudou, e aproveitamos tudo o que ela pode nos oferecer dentro do que achamos bacana”, pontua Rodrigo. Eu Sou do Front, última faixa do Espazo/Tempo, é a melhor descrição da trupe. Autobiográfica, a música celebra a celebração que trouxe o Front de volta.

Sergio Serra: reconexão sem fio

Guitarrista criativo e de sensibilidade à flor da pele. Esse é Sergio Serra, um cara que costuma registrar abordagens sempre intensas. Está na lista dos grandes do Brasil. Seu nome ganhou expressão quando integrou o Ultraje a Rigor. Fez parte da era clássica da banda, nos anos 1980, e ainda reocupou o posto por mais algum tempo nos anos 2000. Mas a lista de trabalhos de sua biografia vai embora: Barão Vermelho, Leo Jaime, Lobão, Legião Urbana, Cássia Eller, Hanoi Hanoi… Hoje, perto de se tornar um sessentão, o músico carioca busca retomar as atividades após um período de quase total reclusão. O atual milênio tem sido desafiador para Serginho. Labirinto abissal “Sempre quis fazer minha carreira solo, ter composições com letras minhas e de parceiros. Meu estilo não tinha nada a ver com o Ultraje. Quando saí da banda, em 2008, gravei Labirinto Vertical, meu primeiro disco solo. Procurei o Paulo Junqueiro, que na época era diretor da EMI. Ele foi meu padrinho de casamento, é uma pessoa querida. Ouvíamos o disco e na terceira ou quarta faixa, comentou: – Não sabia que você era um romântico.– Ah, é assim que você está entendendo? É! Sou, sim. São canções de amor. Continuamos ouvindo, e ele foi pontuando sempre com elogios. Quando acabou: – Sergio Serra, é lindo seu disco! Agora, eu queria dizer uma coisa: não sou profeta. Fique à vontade para levá-lo nas outras gravadoras, mas ninguém vai querer. Isso foi em 2009, acreditava muito que seria contratado. Uma crença já ultrapassada. Não me informei como estavam as coisas. O Paulo até perguntou se eu ouvia rádio, o que estava tocando, e falei que não. – Pois é! Seu trabalho tem conexões com o do Frejat e o do Lulu pop. E essas pessoas não vendem mais CDs. Não posso contratar essas pessoas porque tenho que prestar contas à rainha [alusão à EMI ser uma gravadora inglesa]. Foi um baque! Sou péssimo ator. Fiquei visivelmente chateado. – Eu não podia deixar de ser sincero com você – disse-me. Então, saímos e fomos ver um show. Eu estava arrasado.” Sergio Serra não digeriu bem o baque e se mudou para Teresópolis, ainda em 2009. Na cidade serrana fluminense, onde havia passado a infância, entrou em um processo de desaceleração e desinteresse geral. “Eu estava com vários problemas pessoais. Tinha voltado a beber, pra falar a verdade. Fiquei bebendo por um tempo – e não posso beber”, conta antes de celebrar. “Mas já não bebo há cinco anos. Parei no dia 1º de junho de 2018. O Sergio que está falando contigo também está fazendo uma reformulação de pensamento, mudança de crenças. Quando você bebe, fica muito tempo no negativo. Agora percebi que preciso desprogramar isso. Você vive muita coisa pesada, até o sucesso do Ultraje foi um caos na minha vida. Agora estou procurando ver lados mais felizes. Perdi o foco. Não corri atrás de divulgar o Labirinto Vertical, e foram acontecendo coisas. Passei 14 anos ficando e tocando em Teresópolis, sem investir em meu trabalho. Também usava canabis, que me trazia inspiração, mas estava sem foco algum nem para minha vida pessoal.” Planos horizontais A ideia com Labirinto Vertical era a de recuperação de identidade. Sergio Serra quis apresentar facetas distantes das que o público conhece, bastante linkadas com o Ultraje a Rigor. “Acho um disco muito bom. Só uma faixa é porrada, Você Não Entendeu – não me identifico mais comigo gritando como estou nessa música.” Em 2011, ele gravou um segundo álbum solo, produzido por Klebs Cavalcanti. Sonhando com Drummond conta com Frejat, Otávio Rocha e outros convidados. Embora seja um repertório robusto, o guitarrista também implica com os vocais. “Não gosto como canto nesse álbum. Não canto mais daquele jeito. Pra mim, ficou datado.” A exceção é sua parceria com Ronaldo Bastos, Das Crianças Que Encontro na Estrada. A música ganhou nova versão recentemente e deve vir à tona como single. “Estou com vários planos. Tenho material bom para dois discos de dez faixas”, garante. Sanduíche de ricota na praia A ligação de Sergio Serra com a música vem da infância. Em 1974, saiu o primeiro número da revista Rock, a História e a Glória, com os Rolling Stones na capa. Ao ler a publicação, decidiu que seria músico. Em 1975, aos dez anos, já tocava bateria. “Imaginava: quando crescer, vou tomar drogas que nem o Keith Richards, terei um romance com uma mulher linda que me abandonará e gravarei Layla, o disco duplo de amor não correspondido do Eric Clapton.” Os planos mudaram depois de uma ambiciosa visão infantil: “Ouvindo as jams do All Things Must Pass, do George Harrison, me imaginei no palco e pensei: caramba, se eu ficar lá atrás ninguém vai me ver. Então, não vou tocar bateria. Vou tocar guitarra, pra ficar na frente e ser visto [risos]. Estava querendo ser visto”. Poucos anos depois, em um jantar na casa do Manuel “Manolo” Camero (Tapecar), com quem seu pai trabalhava, surge um diálogo decisivo. Quando Manolo lhe perguntou o que seria quando crescesse, Sergio respondeu que músico. “Meu pai disse que músico tem que estudar, e eu rebati que para tudo tem que estudar. Depois, o Manolo perguntou: – E se não der certo? Respondi que venderia sanduíche de ricota na praia. Meu pai se sentiu envergonhado e me deu um puta esporro.” O guitarrista fez valer sua vontade e os anos mostraram que conseguiu se dar bem. O curioso é que até mesmo o plano B esteve perto de se materializar, décadas depois. O fantasma do vendedor de sanduíche de ricota na praia procurou Sergio Serra após a covid-19 abater o mundo. “Quis abandonar a música, acho que pela falta de grana que a pandemia me colocou. Fiquei dois anos sem tocar. Não sei o que me deu. Perdi o tesão. Foi bem complicado para mim.” Barão Vermelho O baixista Dé é uma figura importante na carreira de Sergio Serra. Foi quem o colocou no Barão Vermelho. A

Rick Ferreira reflete 30 anos sem Raul Seixas

Quando a morte de Raul Seixas completou três décadas, bati um papo com seu principal guitarrista e parceiro de estúdio, Rick Ferreira. Vasculhamos passagens marcantes da obra do Maluco Beleza.

Rosa Tattooada: maior banda gaúcha de hard rock faz 35 anos

O Rosa Tattooada surgiu em 1988 e logo consolidou seu time clássico: Jacques Maciel (guitarra, vocal), Beat Barea (bateria), Paulo Cássio (guitarra) e Eduardo Rod (baixo). Embalado por todo o fuzuê hard rocker oitentista, o quarteto gaúcho rapidamente se tornou sucesso no Rio Grande do Sul. Eles tiveram demo com hit radiofônico, grande projeção, disco lançado por major fonográfica, agenda cheia… O ápice foi abrir os shows do Guns N’ Roses no Brasil, em 1992. Tudo em cerca de quatro anos. Porém, como que do céu ao inferno, despencaram vertiginosamente. Atingiram o fundo do poço em 1995 e então resolveram dissolver a banda. Em 2000, o Rosa Tattooada volta reformado e reformulado, dessa vez como trio. Jacques e Barea contam com o baixista Rodrigo Maciel, irmão do vocalista e guitarrista. Mais adiante incorporaram Vini Tonello, no teclado, e assim avançaram. Vieram discos com punch e qualidade, e novas alterações de layout. O grupo consolidou-se bem. Sua atual encarnação é a mesma desde 2011, com Valdi Dalla Rosa (baixo) e Dalis Trugillo (bateria). Após tantos altos e baixos, no ano em que o Rosa Tattooada celebra 35 anos, as peças parecem devidamente encaixadas. E ninguém melhor para passar essa história a limpo que Jacques Maciel, único presente em todas as formações. Em 2023, você está com 54 anos e é pai pela primeira vez. O que muda?Já venho há alguns anos baixando a poeira do folclore do hard rock, das loucuras e tudo mais. Tenho levado a vida de uma forma mais tranquila. Agora mais ainda. Graças a Deus, nessa retomada pós-pandemia, as coisas estão andando artística e profissionalmente, tanto com meu trampo solo como para o Rosa. O fato de o filho ter vindo depois de todo esse tempo de carreira também ajuda?Deus faz as coisas na hora certa. Ele veio numa hora em que tenho outra cabeça, estou pé-no-chão e mais estruturado financeiramente. Se tivesse pintado quando eu tinha trinta e poucos anos, talvez não fosse tão bom pai quanto tenho me esforçado para ser agora. Você falou de Deus porque é um cara religioso ou foi só forma de falar?Não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus. Acredito que tenha algo além dessa porra toda que estamos vivendo neste planetoide [risos]. Sempre acreditei que deva haver algo por trás disso, não sei se como forma de me confortar. Não estamos aqui até o fim da vida só pelo propósito de estar aqui, na Terra. Então, acredito em Deus, sim. E no que acreditava em 1988, quando montou o Rosa Tattooada?Nas mesmas coisas, cara. Sempre tive esse pensamento, desde moleque. O Rosa foi minha primeira banda. Nossa crença era do folclore do rock, do Kiss, do Mötley Crüe. Quando aparecemos, estava em efervescência o rock farofa, a cena da Sunset Strip, de Los Angeles. Tudo aquilo nos fascinava. Vocês montam o Rosa em 1988 e têm uma ascensão até que meteórica, né?Em 1986, fui trabalhar como roadie para uma banda clássica do Sul, que eram os Cascavelletes. O Rosa nasceu por sugestão do vocal, Flávio Basso, que depois virou o Júpiter Maçã. Ele falou: “Por que vocês não montam uma banda para abrir os shows dos Cascavelletes?”. Essa explosão do Rosa foi graças ao que até hoje é nosso hit mais conhecido, O Inferno Vai Ter Que Esperar. Gravamos esse som em uma demo. O Thedy Corrêa, do Nenhum de Nós, deu a letra e eu fiz a música. Essa demo simplesmente começou a tocar nas rádios, mesmo antes de termos um disco. Coisa que hoje nem se sonha acontecer. Na época, os caras tocavam porque gostavam da sua música. Era um sucesso espontâneo.É, e não tínhamos pretensão nenhuma. Realmente foi muito rápido. Em 1990, gravamos um disco por um selo local, Rosa Tattooada, produzido pelo Thedy, que o colocou debaixo do braço e levou para mostrar à Sony Music, no Rio. O presidente da gravadora, Marcos Kilzer, curtiu e nos contratou. Só que pediu que regravássemos. Então, em 1991, fomos para o Rio, no estúdio Nas Nuvens, e refizemos o álbum com algumas alterações no repertório. Na realidade, Rosa Tattooada já tinha tocado inteiro nas rádios do Sul. Outro som que também tocou e que é quase tão cultuado quanto O Inferno Vai Ter Que Esperar se chama Tardes de Outono. Como conseguiram abrir para o Guns N’ Roses, em 1992?Quando estávamos regravando o disco, pintou o convite. Eles vieram ao Brasil em sua melhor fase, na turnê do Use Your Illusion. No ápice, né. Aí, teve a história clássica, de que quando o cara veio nos convidar, recusamos. Dessa eu não sabia.Era uma empresa que estava trazendo eles, a DC Set, do Dody Sirena, empresário do Roberto Carlos há muitos anos. A produção do Guns pedia uma banda local de cada país para abrir os shows. A DC enviou o material do Rosa e de mais quatro bandas, Viper, Não Religião, Hay Kay e Inocentes. Um dia, o Dody pintou no Nas Nuvens: “Olha, os caras do Guns escolheram vocês para abrirem os três shows no Brasil”. Não havia aquela cultura de banda nacional abrir show e se dar bem. Hoje há condições de se tocar e não queimar o filme. Na época, não. Quando tinha banda de abertura, era “apedrejada” [risos]. Nesse primeiro momento dissemos que não, porque estávamos lançando um álbum pela Sony e tínhamos receio de fazer uma apresentação sem condições técnicas e assim sermos vaiados. Queimar o filme na largada, como dizemos aqui no Sul. Dois dias depois, ele voltou ao estúdio, pegou uma folha de papel e caneta, e: “Queremos que vocês abram esses shows. Então, escrevam aqui tudo o que precisam para terem segurança”. O que colocamos parecia exigência, mas não é nada demais: equipamentos de qualidade, nosso próprio técnico de P.A. e de monitor e um volume e qualidade decente para o público. No fim, foram três noites incríveis. Saímos aplaudidos de todas elas. É um lance que guardamos com muito carinho. Como foi olhar um público gigantesco de

Toni Garrido e Ira! no Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba

O Parque do Engenho Central, tradicional ponto turístico de Piracicaba (SP), recebe neste fim de semana o 2º Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba. Além de 12 cervejarias da cidade e região, o público verá shows diversos, sendo os principais os de Toni Garrido (sábado) e Ira! (domingo). A ideia é estimular a produção artesanal da bebida e divulgar os rótulos disponíveis no mercado. A realização está a cargo da Cevada Pura e Hop Flyers. Participam as cervejarias Escafandrista, Geezer, Green Fish, Mosteiro Cervejaria, Nhô Quim, St. Patricks’s Beer, Sonora, SP 330, Tábuas e Tutta Birra. Aproveitei que moro em Piracicaba para entrevistar quem comanda cada noite em cima do palco. Toni Garrido mostra o show Baile Free, em que transita da black music à música eletrônica. Movido a desafios, o vocalista do Cidade Negra tem explorado a combinação dessas sonoridades há alguns anos com sua obra solo. E vem se saindo bem, diga-se de passagem. “Me considero um cantor de soul, até porque reggae é uma das vertentes da soul music”, explica. “Quando me dedico a outro trabalho, não faço reggae. Só faço reggae com o Cidade.” O repertório incluirá novidades, como o single Vai, divulgado há menos de um ano, e hits do naipe de Pescador de Ilusões e O Erê. Mas Baile Free não se restringe à apresentação. “Um dos motivos pelos quais saio de casa é para também me manifestar como cidadão, e Baile Free tem minha cidadania. É um show preparado para que a ideia do antipreconceito seja gritante”, diz. “Para podermos sentir a música, temos que nos despir dos preconceitos em relação ao outro. O importante é deixar fluir o amor, e amor não pode ter preconceito. Estou usando esse show para dar minha parcela como cidadão na luta contra algo que todos temos que combater, que é o racismo”, finaliza. Aos que amam rock nacional clássico, o encerramento do Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba terá Ira!. Nasi (vocal) e Edgard Scandurra (guitarra), junto com Evaristo Pádua (bateria) e Johnny Boy (baixo), revisitam as quatro décadas da banda no domingo. Núcleo Base, O Girassol e Dias de Luta são algumas das músicas que devem compor o setlist. No geral, será um apanhado variado, conforme destaca Nasi. “A gente sempre reveza sucessos com lados-B importantes dentro de nossa musicalidade.” Essa é a infalível receita que mantém qualquer apresentação interessante para o público e, claro, para os músicos no palco. De qualquer modo, clássico que é clássico jamais cansa. “Cada vez que canto ‘Envelheço na Cidade’ para um público diferente é uma energia diferente.” O Ira! dispensa floreios. Sua biografia está entre os pilares que sustentam as vigas do rock brasileiro. Uma importância que garante certa blindagem ao percurso em meio às oscilações do mercado. “É sinal dos tempos. Outros gêneros se sucedem”, opina Nasi sobre o atual desinteresse do mainstream pelo rock. “Acho até bom sair um pouquinho daquela fase ‘música da moda’. O rock tem que ter sempre esse lado subversivo, segmentado. E também faltam novas bandas com boas músicas.” O vocalista ainda soltou o verbo sobre outro sintoma da modernidade. “O streaming está sendo o grande responsável por essa baixa qualidade na música, não só no Brasil. Paga-se muito mal aos artistas. Muito. Isso é uma vergonha!” Mas, afinal, e o rock nesse contexto, ainda consegue ser contestador? “Olha, não acho que seja uma música que mude o mundo”, responde. “É o mundo em mudança que estimula os artistas a criarem a trilha sonora para as mudanças. Hoje vivemos um mundo muito careta, reacionário, conservador, alienado, hedonista, individualista. E isso é uma das razões para a trilha sonora que temos, uma música completamente alienada.” Fotos: Washington Possato (Toni Garrido) e Ana Karina Zaratin (Ira!)

Cipassé Xavante comenta parceria com Sepultura

Cipassé Xavante é uma importante liderança indígena brasileira. Vive na aldeia Wederã, em Canarana (MT). O cacique foi um dos protagonistas por trás da parceria dos xavantes com o Sepultura que ajudou a transformar Roots num tremendo sucesso mundial. Tive a chance de conversar com Cipassé este mês sobre a parceria, e o papo segue abaixo. O que o senhor achou da experiência com o Sepultura?Você está fazendo entrevista com a pessoa certa. Eu que coordenei essa parceria com o Sepultura, nos anos 1990. A experiência foi muito boa. Teve a mediação de uma jornalista chamada Angela Pappiani, que trabalhava na ONG Núcleo de Cultura Indígena, em São Paulo. Ela entrou em contato comigo, contando que eles eram uma banda brasileira conhecida fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Aí, falei: “Então, manda todo o material sobre eles, as músicas, para eu apresentar à aldeia”. Recebi o material e mostrei para a comunidade quem era a banda, que tipo de música faziam. O pessoal gostou da história deles. Disse que catavam uma música diferente, que é o metal. Expliquei a eles o que é o estilo metal. E aí, gostaram. Viram fotos de cada integrante, com tatuagem, cabeludo e tal. Primeiro, foi um choque cultural e depois contei por que usavam tatuagem e tinham cabelão, por que faziam isso. Aí, eles entenderam. A aldeia se sensibilizou porque o Sepultura também sofria preconceito. Apesar de serem brancos, eram brancos diferentes, com pensamentos diferentes, tocavam e cantavam músicas diferentes, e havia preconceito entre os brancos. Não era só o povo indígena. Aí, o pessoal se sensibilizou: “Ah, então, tá! Se for isso, vamos aceitar a parceria com eles. A única coisa que pedimos é que não tragam nada, tipo álcool, droga e tal. Vamos recebê-los aqui com respeito, com honra, para fazermos o trabalho”. A única condição que a aldeia colocou foi essa. Eles aceitaram e vieram para cá. Ficaram três dias, fazendo um trabalho intensivamente. Nós apresentamos dois tipos de música, e a primeira que eles gostaram foi a música de cura, que chamamos de Dasiwaiwere. Fizeram o arranjo, adaptaram, e batizamos de Itsári, que significa ‘raiz’. Aconteceu um trabalho muito bonito. Todos colocaram sua energia e saiu um resultado muito bom. A experiência foi muito boa para ambas as partes. Divulgamos mais a cultura Xavante com uma contribuição para a música brasileira e para o heavy metal – inclusive, esse foi um dos discos mais vendidos e tocados na época. Depois, a banda se desfez, e já é um problema deles, né? Ficamos tristes quando isso aconteceu, mas acho que já vinha tendo muitos problemas internos. Quando o senhor fala de preconceito, teve preconceito da aldeia em relação à banda?Não. Eu quis dizer que eles sofriam preconceito dentro da sociedade em que vivem, porque tinham cabelo comprido, tatuagem pelo corpo e cantavam uma música diferente, que é o metal. E ainda era banda brasileira que se fez fora do Brasil, nos Estados Unidos. Quando ficamos sabendo da história, nos sensibilizamos. Também refletimos sobre nós mesmos, que sofríamos muito preconceito no Brasil como povo indígena. Então, por que não nos unirmos? Por que não aceitar essa parceria como uma forma não só de contribuir na parte musical como quebrar esses tabus e paradigmas? Isso que falou mais alto quando apresentei a ideia em nossa reunião de conselheiros anciões. É nesse sentido que estou falando, em relação ao preconceito que existia contra eles e em relação a nós. Por isso que Roots deu resultado muito bom. Foi um trabalho verdadeiro, um trabalho de coração. No dia em que a banda chegou na aldeia, como foi quando viram eles de perto pela primeira vez?Teve um impacto muito grande para toda a comunidade – crianças, jovens, mulheres, homens, adultos e anciões. Pela aparência deles: cabeludos, cheios de tatuagem, tudo isso [risos]. Foi um impacto grande para ambas as partes, né? Para eles, também, porque pisavam pela primeira vez na vida em uma aldeia indígena. Agora, apesar de o som deles ser metal, bem pesadão, trabalharam uma sonoridade mais próxima da comunidade do que da deles.Eles trouxeram o que puderam. Fretaram dois aviões teco-teco, um só para trazer a turma deles e outro para o equipamento. Então, trouxeram um equipamento mais simples. Agora, de estilo deles, não mudou nada. Pedimos que tocassem uma música que fizeram para os parentes Kaiowá, do Mato Grosso. A própria música se chama Kaiowas. E eles tocaram bem pesado. Depois, fizeram vários arranjos da Itsári. E nossa música, é importante ressaltar também, nós cantamos igual a eles: forte, meio assim para arrebentar qualquer som ou qualquer microfone. Você vê isso no Roots. Itsári é uma música que casou bem. Eles cantam fortemente e nós, também. Então, eu diria que foi um casamento bem feito da voz deles com a voz da comunidade. Quando vocês estavam gravando, era uma situação. A música pronta, no disco, é outra. O que acharam quando ouviram o disco?É, para gravar qualquer música, tem o processo: as pessoas vão ao estúdio, fazem um arranjo, repetem várias vezes até equilibrar os sons. Nós gravamos em um estúdio, vamos dizer assim, a céu aberto. No pátio, cheio de barulho do vento, dos pássaros, da natureza. Todo mundo ajudou para sair um som legal. Participaram os homens adultos, jovens e crianças. Quando ouvimos o CD foi uma alegria. Muita alegria de um trabalho em que todo mundo se dedicou e o resultado foi muito positivo. Ficamos felizes por termos contribuído para o heavy metal. Uma contribuição dos xavantes para o mundo e a música mundial. Foi isso o que pensamos depois de ouvir o disco. Ficamos contentes pela contribuição dos xavantes para quebrar tabus e paradigmas com esse trabalho em parceria com o Sepultura. Muito mais que uma alegria, foi uma grande honra te entrevistar. Obrigado pelo seu tempo!Ô, Henrique, a gente que agradece pela matéria sobre a parceria que houve nos anos 1990 entre o Sepultura e a etnia Xavante. Temos consciência de que contribuímos muito, divulgando nossa cultura xavante e também a cultura indígena. A banda também

Michael Whelan: o quinto elemento na gênese do Sepultura

Certas bandas têm sua história fortemente vinculada a ilustradores para seus discos. Bons exemplos, não faltam: Iron Maiden e Derek Riggs, Thin Lizzy e Jim FitzPatrick, Kiss e Ken Kelly… Do Brasil, o melhor representante é o Sepultura. A dobradinha com Michael Whelan acompanhou nada menos que a gênese mundial do quarteto. Todos os seus álbuns-chave levam a assinatura do artista norte-americano, ou seja, Beneath the Remains (1989), Arise (1991), Chaos A.D. (1993) e Roots (1996). Whelan ganhou notoriedade como um mestre em criar cenas de fantasia e ficção científica. Iniciada na metade dos anos 1970, sua trajetória acumula exposições, prêmios e um amplo portfólio. Por conta do estilo bastante peculiar, seu trabalho deu vida a diversas capas de discos – a maioria de vertentes mais pesadonas do metal, como o Sepultura. Beneath the Remains O Sepultura queria que seu primeiro disco pela Roadrunner estampasse a ilustração que Max Cavalera viu na capa de um livro. Lovecraft’s Nightmare A era uma arte de Michael Whelan para a obra de H.P. Lovecraft. Porém, Monte Conner, vice-presidente da gravadora norte-americana, parecia ter planos diferentes. Então, a ilustração acabou indo para outra banda, o Obituary. Saiu com o álbum Cause of Death. “Muitas bandas quiseram usar Lovecraft’s Nightmare A para a capa de seus álbuns depois de vê-la nos livros de H.P. Lovecraft, mas o Obituary chegou lá primeiro. Não há muito mais a dizer”, comenta Whelan. “Não conhecia o Sepultura antes de a gravadora entrar em contato comigo, mas sou fã de heavy metal há muito tempo e gostei do que ouvi. Concordei em ter minha arte associada a eles.” O artista enviou outras opções de seu portfólio, entre elas Nightmare in Red. A pintura já não era novidade, especialmente para o leitor de obras de horror. Foi feita para Tales from the Nightside, uma coleção de histórias de Charles L. Grant de 1981. Mesmo assim, ganhou a preferência do Sepultura. “Lembro muito bem da gente saindo do estúdio Nas Nuvens, ainda durante as gravações, com um pacote do correio nas mãos”, conta Andreas Kisser. “Estávamos vendo várias ilustrações do Michael Whelan, entre elas essa do Beneath the Remains. Meio que escolhemos ali, na hora.” “Nightmare in red” quer dizer algo como pesadelo de vermelho. A inspiração para ambos – pintura e título – resultou do período barra pesada vivido pelo artista no final de 1980. “Já falei diversas vezes sobre as circunstâncias por trás dessa pintura”, alerta. “Normalmente fico ansioso por um projeto de terror assim, mas esse trabalho veio em um momento sombrio. Um mês antes, minha mãe havia morrido de câncer, John Lennon tinha sido baleado e dois amigos da família morreram em um acidente de carro. Quando comecei a pensar no que pintar, fechei os olhos e tudo o que pude ver foi essa forma vermelha flutuante contra um campo preto. Isso evoluiu para um crânio com formas simbólicas misturadas à composição.” Mesmo tendo estampado as publicações de Grant, difícil conseguirmos imaginar Beneath the Remains com outra capa. Por tudo o que aconteceu de 1989 em diante na carreira do Sepultura. “Pelo que me lembro, Max ficou particularmente atraído pelo mini Stonehenge na parte superior da caveira.” De fato, quando lemos My Bloody Roots, a autobiografia de Max Cavalera, percebemos que ele pirou na arte: “Monte Conner preferia a pintura da caveira à que foi usada em Cause of Death e a sugeriu pra mim. Era fantástica, e eu achava mesmo que tinha um design melhor. A imagem era bastante poderosa, exótica e maneira. O animal dentro da caveira é um morcego, um lobo ou algo assim. Michael sempre acrescenta esses detalhes, é um gênio”. A mim, Andreas Kisser foi mais enérgico. “Um puta desrespeito absurdo com a banda!”, disparou, antes de descarregar sua bronca. “A capa do Beneath the Remains é icônica, mas, pô, ficamos putos pra caralho! Mudaram o logo da banda, falaram ‘não’ para a nossa primeira capa, saiu sem encarte, sem as letras, sem as coisas que amávamos.” Arise “Foi minha primeira ilustração criada para o Sepultura”, conta Michael Whelan. A banda até deu sugestões, mas “confesso não me lembrar de todos os detalhes”. O que ele se lembra é que teve aquilo que qualquer artista ama: liberdade. Assim, aproveitou para abusar da inspiração, o que o levou longe do habitual em seus processos. Em vez de simplesmente colocar tintas e pincéis para trabalhar, buscou outras mídias. “Encarei a tarefa como uma chance de experimentar e me divertir. Concluí uma pequena pilha de renderizações tonais de texturas e rostos distorcidos, que fotocopiei, recortei e remontei. Acabei usando uma impressão em tom sépia como base e finalizei com minhas tintas acrílicas habituais. Era um território estranho para mim, mas a arte reverberou entre os fãs por anos, então acho que deu tudo certo.” Até finalizar a capa do jeito como conhecemos, Whelan arriscou diferentes possibilidades. Uma destas combinava duas ideias: “Uma composição feita por mim – e que ainda pretendo fazer a pintura pra valer, em cores – e um esboço que havia feito para a capa do livro The Year’s Best Horror Stories.” O resultado, entretanto, não empolgou o Sepultura. Veja abaixo. “Arise” significa emergir. Um título perfeitamente alinhado aos caprichos do destino. Lançado em março de 1991, o quarto registro de estúdio do Sepultura coincidiu cirurgicamente com a ascensão do grupo ao primeiro time do metal mundial. Chaos A.D. O Sepultura estava com a bola toda em 1993, quando se reuniu em estúdio para gravar um novo álbum. Depois de aventar alguns nomes, convocaram o mesmo Andy Wallace que havia mixado Arise. Foi Wallace quem sugeriu o Rockfield Studios, na região sul do País de Gales. Um digno celeiro, que viu nascerem álbuns do Black Sabbath, Queen, Judas Priest, Rush, entre outros. “Fomos viver o sonho”, empolga-se Andreas Kisser. “Eu estava me sentindo o Tony Iommi, o Ozzy [risos]. Estávamos vivendo aquilo, respirando aquilo.” Michael Whelan ficou novamente com a missão de criar uma capa para a banda. Segundo Max Cavalera em

Mamonas Assassinas: Mamonas Assassinas (1995)

Imagem: Reprodução Quando um álbum se consagra, a capa vira uma espécie de avatar desse sucesso. Com os Mamonas Assassinas não foi diferente. Simples e colorida, a capa de seu único disco mostra o quinteto fazendo graça com um mulherão bronzeado e de seios fartos. Uma concepção fiel ao repertório que abriga. Coube ao artista Mario Busch gerenciar o projeto gráfico. Ele trabalhava no birô de preparação de fotolito dos lançamentos da EMI. Um belo dia, o gerente de marketing da gravadora, Hari Chandra, apareceu e lhe entregou uma fita cassete. “Disse que tinha uma banda nova que o filho do diretor da EMI havia descoberto”, lembra. “Me falou: ‘Os caras estão investindo neles, mandaram mixar o disco em Nova York. Queria ver se você fazia uma coisa’, aí me deu a demo.” Busch ouviu as músicas e gostou. Achou engraçadas, meio na vibe do Ultraje a Rigor. Mas surgiu uma questão: o forte de suas criações não estava na veia humorística. “Então, chamei um amigo de adolescência que curtiria fazer o trabalho junto comigo. Ele criou a mamoninha.” Assim nasceu o layout inicial, só com a mamoninha mascote, para ser apresentado ao quinteto. Busch e Chandra combinaram de encontrar Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio na Anabelle, uma badalada lanchonete de São Paulo. “Eles eram o que eram no palco. Estavam todos excitados, superanimados”, conta Busch. “Eu já tinha uns 32 anos, então, cheguei na lanchonete e encontrei um monte de fedelhos, porque eles eram muito moleques mesmo. Tudo garoto, e estavam deslumbrados com a atenção vinham recebendo. Sabe quando junta uma turma? Ficavam fazendo patetada. Rolou um monte de piadas. A reunião foi engraçada e rápida. Comemos sanduíche, tomamos milkshake… Aquela porcariada toda que tinha na Anabelle.” Sobre a sugestão para a capa, “eles adoraram, e disseram: ‘Mas a gente queria fazer uma capa assim’, e plum! Mostraram um desenho, com os peitos e o colar da MA”, continua o designer. “Não sei quem fez. Não me lembro, mas era uma coisa bem tosca, feita em um papel de fax. Na verdade, eles tinham desenhado, passado por fax, e estavam com esse fax. Eu olhei para o desenho e pensei: ‘Merda! O que vou fazer com isso?’.” A melhor saída veio com o nome de Carlos Sá. “Nós fazíamos finalização de arte para a Grow, que era uma fábrica de brinquedos”, diz Busch. “Ele fazia as ilustrações para as embalagens. Eu tinha gostado muito das coisas que vi. Liguei para o Carlos e enviei o desenho para ver o que podia fazer. Ele me mandou um rascunho do negócio e achei demais.” Embora não fosse capista, Sá tinha construído um nome no meio publicitário. Em meados dos anos 1990, era um ilustrador generalista requisitado. Quando surgiu o projeto para os Mamonas, topou na hora. “Nunca havia feito uma capa de álbum. Foi a primeira vez”, conta. “A ideia inicial eram caricaturas dos componentes da banda e a mulher por trás, com os seios.” Além de dar vida ao fax, Carlos Sá criou sua versão para a mamoninha. As duas, dele e do amigo de Mario Busch, entraram no disco – a do Sá é aquela que aparece no fim do livreto, acompanhando o desenho dos Mamonas e a hilária orientação “Recorte e estrague o seu encarte”. Há quem diga que a Playboy estrelada por Mari Alexandre, de 1992, tenha servido como inspiração para os peitões fartos. A própria modelo reforça a versão, e pelo visto é o que aconteceu. Em uma entrevista ao jornal Extra de 2016, Mari disse que ouviu dos caras que emprestou os seios – sem saber. “Conheci os meninos durante um show deles em São Paulo. Fui parabenizá-los e Dinho me contou que a capa do CD tinha inspiração na minha Playboy, de 1992. Fiquei surpresa, porque até entrar no camarim, eu não sabia de absolutamente nada. Como tantas pessoas, achava que os seios fossem só uma brincadeira com o nome Mamonas. Foi uma honra, fiquei muito lisonjeada de ter sido musa inspiradora”, comentou Mari. “Mas não foi bem assim”, rebate Sá, que, na verdade, também não fazia ideia da inspiração. Sua única referência era o esboço no fax. “Foi só um cartoon bem exagerado. Eu simplesmente fiz uma mulher com os seios exagerados. Não usei imagem da Mari para fazer a mulher. Não me lembro por que surgiu essa ideia de ser ela.” Pendurado no pescoço da musa peituda, o medalhão nada discreto ostentando a genial ideia de adaptar o símbolo da Volkswagen para as iniciais de Mamonas Assassinas. Uma sacada do próprio quinteto. Tudo a ver para quem tinha uma Brasília amarela com roda gaúcha, não? Carlos Sá levou cerca de um mês e meio para finalizar o material. Além das ilustrações para o disco, o pacote incluía as capas dos singles Pelados em Santos e Robocop Gay – confira as artes na galeria abaixo (imagens: reprodução). Por mais simples que possa parecer, o negócio deu um trabalhão. “Eu fazia as ilustrações em um papel especial, mascarava e passava o aerógrafo. Depois, tirava a máscara e usava o pincel para os contornos. Era um trabalho artesanal”, explica. “Pra você ter uma ideia de como isso é antigo, hoje faço tudo digital.” Apesar disso O layout parecia perfeito, não fosse o porém da gravadora, que pediu inserir foto dos integrantes. “A EMI achou que por ser uma banda ainda começando seria complicado sair com caricatura – caricatura, geralmente, você usa para uma figura muito conhecida”, esclarece Carlos Sá. Mario Busch ainda insistiu na ideia original: “Falei: ‘Mas, pô, ficou tão legal’, e eles ‘você pode recortar as carinhas deles e colocar no desenho’.” Para completar, eles deram como referência uma vinheta de abertura dos Trapalhões. Não teve jeito nem argumento que os convencesse do contrário. “Achei que ficaria uma bosta. Então, fiz meio tosco para ver se os caras não aprovavam, e eles aprovaram [risos]”. Sem alternativa, Busch retrabalhou os recortes das imagens, agora caprichando nos detalhes. As fotos usadas foram clicadas por André Paoliello. “A caricatura é superlegal, muito mais

Baratos Afins: pioneira dos independentes há 45 anos

Em maio de 1978, Luiz Calanca abriu as portas de sua loja de discos na Galeria do Rock pela primeira vez. Ele ainda era um farmacêutico fissurado por música que resolvera colocar seus vinis à venda. Não fazia a menor ideia da importância que teria, especialmente para a cena de viés underground do Brasil. Mas em alguns anos foi isso o que aconteceu. A Baratos Afins, sua loja, virou um reduto para todos que visitam a famosa galeria instalada no centrão de São Paulo, quase vizinha ao Municipal. E isso inclui figuras ilustres, como Kurt Cobain e Chrissie Hynde. Até hoje. Do rock à MPB, seu acervo abarca um volume diverso e impressionante. Virou uma referência não apenas pelos títulos à venda, mas porque pouco depois de surgir também se tornou gravadora/selo. Mais ainda, pelo apoio a um sem-número de artistas, jornalistas (eu me incluo aqui) e tantas outras pessoas envolvidas com a música. É lógico que esse legado foi construído em coletivo. Há outros protagonistas por trás dessa história. Porém, o Calanca é a pedra fundamental. Resgato aqui uma entrevista de 2004 com ele como uma homenagem aos 45 anos da Baratos Afins, completados no dia de hoje. Quando você abriu a Baratos Afins, qual era a intenção: ser apenas uma loja, ser um selo?Era arrumar um dinheiro, cara. Porque minha filha estava nascendo, e eu precisava comprar enxoval de criança, berço, fralda, chupeta… Eu era farmacêutico e tinha meus discos, que eram bastante até, e precisei vender alguns. Mas não conseguia um bom preço e decidi abrir minha própria loja. No começo, foi pura e simplesmente uma loja?É! Na verdade, era pura e simplesmente uma loja e eu vendia uns discos para levantar algum dinheiro, porque estava realmente precisando. E era meio assim, com o maior dó, cara! Não estava muito a fim de vender, não. Eram discos da minha coleção. Coisas que adorava mesmo. Era dolorido vender cada disco. Mas aí, logo que abri, recebi vários elogios dos jornais da época. Falaram que minha loja era legal, coisa e tal. Fiquei meio gabola disso aí e resolvi assumir a loja de discos. Foi assim que começou. Quando começou a história do selo Baratos Afins?Foi o seguinte: antes mesmo de ter loja, já fazia baile com música mecânica e, de vez em quando, contratava umas bandas, também. Então, já tinha certa experiência em mexer com essas coisas. Eu tinha até certo conhecimento no meio artístico. Já tinha amizade com o Jorge Mautner, já tinha tido contato com o Arnaldo Baptista – até porque a gente pensava em reeditar um disco dele, que era um disco raro, mas não tinha dado certo. O Loki??É, o Loki?. A gente queria reeditar, mas não tinha muita experiência. Fomos perguntar para ele mesmo, porque não sabíamos como proceder. Ele não entendeu direito o que era, o que pretendíamos e tal. Sei que, tempos depois, fiz o show dele, o Shining Alone, que era no Tuca. Cheguei a vender bilhetes, fazer cartaz, camisetas, a divulgação, e obviamente gravei o show, também. Inclusive, guardei essa fita por quase 30 anos. Agora em 2000 que a gente até teve uma discussão com a atual mulher do Arnaldo porque ela veio com pressão pra cima de mim e eu me invoquei e caí fora. Meio que rompi com ela, né. Não com ele, porque o Arnaldo, coitado… Mas, enfim, começou assim. Aí, ele estava fazendo um disco independente, mas teve um acidente em que caiu do Hospital do Servidor, do terceiro andar – você deve saber disso. Ele ficou impossibilitado de terminá-lo, e como nós já estávamos mais ou menos contactados, acabei finalizando o álbum e lançando por aqui, pela Baratos Afins [a saber, o disco chama-se Singin’ Alone]. Naquela época, tinha censura federal, você tinha que ter um selo, tinha que mudar sua razão social. Não podia ser assim: qualquer cara ia lá e encomendava um disco. A Baratos Afins acabou se tornando pioneira dos independentes.É verdade, porque isso aí era 1982. Meio despretensioso. É claro que disco independente existe desde mil novecentos e guaraná com rolha. Mas normalmente as pessoas bancavam do próprio bolso seus trabalhos. A gente era uma produtora, uma loja que estava fazendo discos de terceiros, de outras pessoas. Então, eu diria que sou, não uma produtora independente, e sim o primeiro mecenas do independente. Talvez seja isso – posso estar falando bobagem. Não tínhamos a intenção de ser. Nós fomos. Fizemos Singin’ Alone em 1982 e depois me dei conta de que ninguém havia feito discos [independentes] de outras pessoas. Acho legal essa coisa de mecenas, porque é a arte pela arte mesmo. Você pega o disco do Akira S e as Garotas Que Erraram. É uma puta obra de arte a capa.Olha, esse disco tem uma peculiaridade. No governo do Sarney, logo que ele assumiu, e criou o Plano Cruzado, as pessoas andavam com um button no peito, dizendo assim “Eu sou fiscal do Sarney”. Naquela época começou a faltar tudo, porque todo mundo tinha dinheiro. Havia deflação, então, o dinheiro estava sobrando. Eu bati meu carro e ninguém queria consertar, porque ninguém queria trabalhar. Aí, fiquei com o carro batido encostado na garagem e comprei um novo, porque meu dinheiro também estava sobrando. Meses depois, deu aquela quebrada e todos caíram na real, de que o Plano Cruzado era o plano furado. Ficamos sem papel para as capas. As indústrias gráficas não tinham papel para fazer capa de disco. Estávamos produzindo o Akira S e As Garotas Que Erraram e eu tinha papel para, no máximo, metade das capas. Então, como uma saída, fomos ao Brás procurar uma dessas casas que fazem embalagens para cobertores. Mandamos o modelo para o plástico da capa e eles criaram uma faca especial para aquele plástico. Foi um negócio trabalhoso, porque depois pegamos esse plástico e levamos para uma gráfica aplicar o silk – daquele círculo, do cara mijando e da privada. No fim, ficou uma coisa criativa. O pessoal falou: “Olha, que legal! Que maravilha!”. Quer

Tom Zé: tenho que morrer depois de cada disco

Em 2008, eu estava no Theatro Municipal de São Paulo para o lançamento de Mutantes Depois, primeira música inédita dos Mutantes em décadas. Não fui cobrir. Estava lá como convidado, porque havia escrito o release desse single. Foi uma noite e tanto, com um pocket show muito bem caprichado. Antes de a banda se apresentar houve uma coletiva de imprensa. Participei de bicão, só para acompanhar. Assim que entrei na sala reservada ao bate-papo, me deparei com o Tom Zé. Lógico, não perdi a chance de puxar conversa. Expliquei quem eu era e que tinha feito o release para a música. Simpático, ele trocou algumas palavras comigo. Virou uma entrevista incidental, que permaneceu guardada até agora. O artista baiano é velho amigo e parceiro dos Mutantes, desde os tempos da Tropicália. Quando conversamos, o grupo já se organizava para um novo álbum de estúdio. O trabalho saiu em 2009, sob o nome de Haih or Amortecedor, e contou com uma maciça colaboração do Tom Zé. Pedi que me comentasse a retomada criativa com Sergio Dias, figura central daqueles Mutantes, que também tinham o baterista Dinho Leme. “Quando fizemos as primeiras músicas, em 1968 e 1969, eu não tinha ideia do que é que ele queria, mas acabamos chegando a uma conclusão. Eu não tenho… Eu não tenho nenhuma… Eu não tenho…” – Fugiu a palavra? – É… Eu não tenho vaidade nem nada. A gente fazia uma letra e ‘não tá bom?’, então, fazíamos outra. Não tava boa, fazia outra. Um momento muito alegre foi a hora que ele me mostrou o primeiro arranjo [de Haih or Amortecedor]. Aí, eu falei: ‘Serginho, você está certo, tá bem-feito! Sei que você está com o mundo na cabeça, com o mundo sobre você, para cair em cima se não estiver bem calçado. Mas seu arranjo tem proteína, tem força, tem energia, tem som, tem felicidade, tem vida se abrindo a quem está nascendo ou a quem está com 40 anos’. Fiquei supercontente. Acho que ele vai fazer uma retomada de carreira com muito gás, muito vapor. Estou muito contente! Também ouvi sua visão um tanto dadaísta sobre a dinâmica de um arranjo criado em conjunto. Perguntei como as ideias do Sergio Dias interferiram no que ele compôs para o então próximo disco dos Mutantes. “O arranjo é uma metamorfose tal, que tem hora que nem você reconhece a música. Mas a música, mesmo não reconhecida, vai nascer de outra maneira, como se fosse o mesmo filho com outro pai batizando ou com outro útero produzindo. E estava tão bom que eu, depois de tomar o primeiro susto, ouvi a segunda vez, abri as pernas e caí”, disse-me, finalizando com uma gargalhada gostosa. Ali, no Theatro Municipal, nem eu nem a maioria dos presentes fazia ideia do grau da qualidade criativa da banda versão anos 2000. O que tínhamos como referência era apenas Mutantes Depois. Fora isso, os shows de 2006, em Londres (que virou DVD), e o que reuniu uma multidão no Museu do Ipiranga, em 2007, para celebrar o aniversário da capital paulista. Comentei, então, sobre o empenho de artistas de longa data em dar continuidade à própria obra. A colocação era genérica, contraponto à curtíssima memória cultural que impera no Brasil. Porém, Tom Zé usou do contexto Mutantes para opinar. “Olha, você pode ter certeza que todos esses anos, com todas as agruras, com todas as dificuldades que essas pessoas passaram, foi também uma grande universidade, em que o impulso inicial da capacidade deles – tendo brilhado uma vez – é muito difícil se recuperar”, disse. “Muitas poucas pessoas têm coragem de se refazer das cinzas, porque todos nós viramos cinzas a cada dez anos. E as cinzas deles ainda tinham mais lenha por cima. Por isso, é admirável que o Serginho tenha saído com toda essa capacidade de produção. O que eu ouvi tem proteína, tem energia, tem força, tem sangue, para fazer qualquer criança ficar feliz de novo – e também as crianças de 40 anos, que estão precisando ouvir coisas mais fortes. Tem força! Eu estou até pouco inspirado para falar agora, mas tem força, tem energia.” Improvisávamos um bate-papo/entrevista enquanto certa correria nos rodeava. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas se acomodavam, a assessoria da banda corria pra lá e pra cá, e os músicos, que não apareciam. Estiquei o contato com Tom Zé até o limite. Sabia que logo o chamariam. – E falando de você, de seus trabalhos, seus últimos discos foram uma pesquisa. – Sim, é! Minha maneira de viver… Pessoalmente, né? Minha maneira de viver é um suicídio anual. Porque eu descobri que quem sabe fazer música bonita pode todo ano receber a musa [inspiração], se inspirar e criar algo que vai vibrar o contemplativo das plateias durante três ou quatro anos. Eu nunca tive isso. Então, tenho que morrer depois de cada disco. E se alguma coisa que acontecer no mundo me interessar, vou aprender como é que pode virar música. Então, minha vida de fazedor de música é assim. – Vida e morte Severina… – É, uma vida e morte Severina. – Você se sente chateado por causa disso? – Não. Ao contrário: recebo um prêmio anual por isso. Cada disco meu que chega na Europa é uma comemoração, uma festa. Eis que me dão um toque para liberar essa figura ímpar de nossa música. A coletiva iria começar. Agradeci os minutos divididos, e o desfecho do papo virou uma confusão desconstruída. – Beleza, Tom Zé, obrigado! Uma honra conversa com você! – Pô, querido, parabéns por você trabalhar com eles. E realmente espero que vocês todos sejam felizes. – Não, eu sou só um… – [interrompendo] Sim, mas faz parte! Parabéns, parabéns, parabéns!

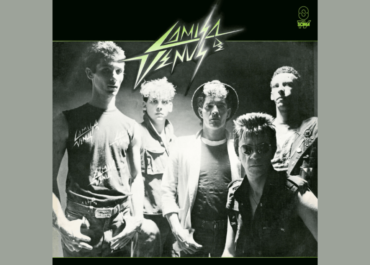

Quando o rock brasileiro perdeu o cabaço

O debute do Camisa de Vênus é um álbum punk, em todos os sentidos. Tudo ali é punk: a pegada, a atitude nas faixas, as letras, a produção. A qualidade sonora também é punk, em sua tosquice. E o mais interessante é que essa tosquice punk virou sua força inquebrável naquele momento, mesmo eles não sendo punks. Lançado em 1983, Camisa de Vênus registra o início de uma banda pioneira no rock do Brasil. Uma potência fora do radar nacional que construiu sua carreira na base da autenticidade e do foda-se. “Acordei um dia com tanta dor de barriga de tanta porcaria que tinha ouvido e digerido durante anos, que disse: ‘Porra, tá na hora de devolver tudo isso!’, e ali estavam nossas primeiras canções”, disse-me Marcelo Nova, certa vez. Esse é um dos diversos depoimentos que resgatei de entrevistas que fiz anos atrás e agora, recentemente. Aqui estão a história e os personagens desse quarentão incômodo que ajudou a tornar o rock brasileiro mais interessante. Um contraponto válido em meio às batatas fritas da geração Coca-Cola que surgia. Ejaculação precoce A iniciativa de montar uma banda partiu de Marcelo Nova. Ele andava de saco cheio do marasmo de Salvador em 1980 e havia colocado na cabeça que mudaria isso. Já era uma voz conhecida na cidade. Apresentava o cultuado programa Rock Special, na rádio FM Aratu. Sabia de um colega que também curtia rock. Robério Santana trabalhava na TV Aratu. Então, não hesitou em procurá-lo para falar da banda. Nenhum deles sabia tocar nada, mas Robério disse que manjava guitarra. Foi o que bastou. Era papo-furado. No máximo, Robério conhecia o acorde de mi. “Você sabe tocar rock’n’roll! Esse é o acorde de rock”, observaria um tal Karl Franz Hummel, o cara que lhe vendera a guitarra não tanto tempo antes. Robério voltou a contatar Karl, agora para convidá-lo a se juntar ao projeto. “Ele se entusiasmou todo com a ideia de conhecer o Marcelo. Falou que era baixista e que tinha um baixo.” Os três se reuniram na casa de Marcelo Nova. Rolaram versões de Negue, de Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos (famosa na voz de Maria Bethânia), e Clampdown, do Clash, rebatizada como Trabalhe Para o Patrão. “No primeiro acorde, Marcelo e Karl descobriram que eu não sabia tocar porra nenhuma”, conta Robério. “Foi constrangedor e muito engraçado ao mesmo tempo. Karl sugeriu que eu tocasse o baixo, por ter só quatro cordas. Achei que a ideia era de gênio e aceitei. Daí, surgiu minha primeira experiência como rocker e baixista.” Entre 1980 e 1982, o projeto caminhou sem muita força, principalmente porque Karl passou um ano no exterior, estudando, e os demais preferiram esperá-lo. Somente quando voltou que a coisa engrenou. Agora com o baterista Gustavo Mullem, os ensaios migraram para o sítio de um tio de Robério. O repertório inicial surgiu, muitas vezes, aos olhos de amigos e conhecidos que iam para lá. E foi dessa interação que saiu a inspiração para o nome da banda. “As pessoas que iam nos assistir diziam: ‘Que coisa chata! Que coisa incômoda, que coisa desagradável!’. Aí, eu pensei e juntei ‘incômodo’ com ‘desagradável’, e… Camisa de Vênus!”, conta Marcelo. A estreia num palco aconteceu em maio de 1982, na Casa de Festejos, sob o sugestivo nome de Ejaculação Precoce. Para surpresa, o local encheu. Na ocasião, a banda tinha a seguinte formação: Marcelo Nova (vocal), Robério Santana (baixo), Karl Hummel (guitarra), Gustavo Mullem (bateria) e Eugênio Soares (guitarra). Gustavo era um baterista que detestava ser baterista. O trampo de monta-e-desmonta do instrumento era a pior parte. Então, quando Eugênio abandonou a barca, depois do show seguinte, passou para a guitarra solo. As baquetas ficaram sem dono. Nem todos topavam encarar a precariedade técnica do Camisa de Vênus. Mas Aldo Machado topou, e assim se completou a quintessência da banda. Aldo era amigo de Eugênio, que falou da vaga e o incentivou a assistir um ensaio. “Eles iam tocar numa casa chamada Dose Dupla”, lembra-se o baterista. “Não gostei muito dos caras tocando, mas a porrada sonora me encantou. Embora fosse uma coisa bem escrachada, tinha seriedade.” O primeiro show com Aldo aconteceu no dia 17 de julho, em Feira de Santana. A data veio na esteira do sucesso no Dose Dupla e da cena que, aos poucos, o grupo impulsionava na capital baiana. O fato de Marcelo Nova ser uma figura conhecida ajudou a projetá-los. Porém, a força carismática dos caras era decisiva. “Nós fizemos a cena rock em Salvador”, afirma Aldo. “Não existia ninguém, nada. As pessoas ficavam dentro de casa, ouvindo Led Zeppelin. Quando o Camisa apareceu, o pessoal que estava dentro de casa começou a ir para as garagens, formar bandas.” O séquito de fãs aumentou ainda mais depois que uma fita com Meu Primo Zé ganhou as rádios soteropolitanas. O material resultou das horas de estúdio que um diretor de Marcelo na Aratu concedeu a ele para a gravação da demo. Versão para My Perfect Cousin, do Undertones, Meu Primo Zé conquistou o topo das FMs que tocavam rock na capital baiana. O quinteto se tornou uma sensação local rapidamente. Em paralelo, havia um trabalho literalmente braçal de divulgação. “Não tinha Facebook. A gente ia para as ruas, pichar no meio da madrugada”, explica o baterista. “Você via os muros da cidade todos pichados de ‘Camisa de Vênus’.” Vieram, então, mais shows por Salvador e em cidades do interior baiano. O do dia 6 de setembro de 1982 ficou marcado. O quinteto ruiu o Teatro Vila Velha com uma noitada insana de público recorde. Ali também surgiu a marca registrada dessa conexão banda-público. “No meio de uma música qualquer, eu comecei a falar: ‘Tamo botando pra fudê! Tamo botando pra fudê!’. No final do show, veio meia dúzia gritando ‘bota pra fudê’. A meia dúzia se transformou em uma dúzia, em 20, 100… Em pouco tempo, o teatro inteiro urrava ‘bota pra fudê!’. Na apresentação seguinte, o grito veio antes de entrarmos no palco. A partir de então, nunca mais me livrei dessa merda!”,