Rosa Tattooada: maior banda gaúcha de hard rock faz 35 anos

O Rosa Tattooada surgiu em 1988 e logo consolidou seu time clássico: Jacques Maciel (guitarra, vocal), Beat Barea (bateria), Paulo Cássio (guitarra) e Eduardo Rod (baixo). Embalado por todo o fuzuê hard rocker oitentista, o quarteto gaúcho rapidamente se tornou sucesso no Rio Grande do Sul.

Eles tiveram demo com hit radiofônico, grande projeção, disco lançado por major fonográfica, agenda cheia… O ápice foi abrir os shows do Guns N’ Roses no Brasil, em 1992. Tudo em cerca de quatro anos. Porém, como que do céu ao inferno, despencaram vertiginosamente. Atingiram o fundo do poço em 1995 e então resolveram dissolver a banda.

Em 2000, o Rosa Tattooada volta reformado e reformulado, dessa vez como trio. Jacques e Barea contam com o baixista Rodrigo Maciel, irmão do vocalista e guitarrista. Mais adiante incorporaram Vini Tonello, no teclado, e assim avançaram. Vieram discos com punch e qualidade, e novas alterações de layout.

O grupo consolidou-se bem. Sua atual encarnação é a mesma desde 2011, com Valdi Dalla Rosa (baixo) e Dalis Trugillo (bateria). Após tantos altos e baixos, no ano em que o Rosa Tattooada celebra 35 anos, as peças parecem devidamente encaixadas. E ninguém melhor para passar essa história a limpo que Jacques Maciel, único presente em todas as formações.

Em 2023, você está com 54 anos e é pai pela primeira vez. O que muda?

Já venho há alguns anos baixando a poeira do folclore do hard rock, das loucuras e tudo mais. Tenho levado a vida de uma forma mais tranquila. Agora mais ainda. Graças a Deus, nessa retomada pós-pandemia, as coisas estão andando artística e profissionalmente, tanto com meu trampo solo como para o Rosa.

O fato de o filho ter vindo depois de todo esse tempo de carreira também ajuda?

Deus faz as coisas na hora certa. Ele veio numa hora em que tenho outra cabeça, estou pé-no-chão e mais estruturado financeiramente. Se tivesse pintado quando eu tinha trinta e poucos anos, talvez não fosse tão bom pai quanto tenho me esforçado para ser agora.

Você falou de Deus porque é um cara religioso ou foi só forma de falar?

Não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus. Acredito que tenha algo além dessa porra toda que estamos vivendo neste planetoide [risos]. Sempre acreditei que deva haver algo por trás disso, não sei se como forma de me confortar. Não estamos aqui até o fim da vida só pelo propósito de estar aqui, na Terra. Então, acredito em Deus, sim.

E no que acreditava em 1988, quando montou o Rosa Tattooada?

Nas mesmas coisas, cara. Sempre tive esse pensamento, desde moleque. O Rosa foi minha primeira banda. Nossa crença era do folclore do rock, do Kiss, do Mötley Crüe. Quando aparecemos, estava em efervescência o rock farofa, a cena da Sunset Strip, de Los Angeles. Tudo aquilo nos fascinava.

Vocês montam o Rosa em 1988 e têm uma ascensão até que meteórica, né?

Em 1986, fui trabalhar como roadie para uma banda clássica do Sul, que eram os Cascavelletes. O Rosa nasceu por sugestão do vocal, Flávio Basso, que depois virou o Júpiter Maçã. Ele falou: “Por que vocês não montam uma banda para abrir os shows dos Cascavelletes?”.

Essa explosão do Rosa foi graças ao que até hoje é nosso hit mais conhecido, O Inferno Vai Ter Que Esperar. Gravamos esse som em uma demo. O Thedy Corrêa, do Nenhum de Nós, deu a letra e eu fiz a música. Essa demo simplesmente começou a tocar nas rádios, mesmo antes de termos um disco. Coisa que hoje nem se sonha acontecer. Na época, os caras tocavam porque gostavam da sua música.

Era um sucesso espontâneo.

É, e não tínhamos pretensão nenhuma. Realmente foi muito rápido. Em 1990, gravamos um disco por um selo local, Rosa Tattooada, produzido pelo Thedy, que o colocou debaixo do braço e levou para mostrar à Sony Music, no Rio. O presidente da gravadora, Marcos Kilzer, curtiu e nos contratou. Só que pediu que regravássemos.

Então, em 1991, fomos para o Rio, no estúdio Nas Nuvens, e refizemos o álbum com algumas alterações no repertório. Na realidade, Rosa Tattooada já tinha tocado inteiro nas rádios do Sul. Outro som que também tocou e que é quase tão cultuado quanto O Inferno Vai Ter Que Esperar se chama Tardes de Outono.

Como conseguiram abrir para o Guns N’ Roses, em 1992?

Quando estávamos regravando o disco, pintou o convite. Eles vieram ao Brasil em sua melhor fase, na turnê do Use Your Illusion. No ápice, né. Aí, teve a história clássica, de que quando o cara veio nos convidar, recusamos.

Dessa eu não sabia.

Era uma empresa que estava trazendo eles, a DC Set, do Dody Sirena, empresário do Roberto Carlos há muitos anos. A produção do Guns pedia uma banda local de cada país para abrir os shows. A DC enviou o material do Rosa e de mais quatro bandas, Viper, Não Religião, Hay Kay e Inocentes.

Um dia, o Dody pintou no Nas Nuvens: “Olha, os caras do Guns escolheram vocês para abrirem os três shows no Brasil”. Não havia aquela cultura de banda nacional abrir show e se dar bem. Hoje há condições de se tocar e não queimar o filme. Na época, não. Quando tinha banda de abertura, era “apedrejada” [risos].

Nesse primeiro momento dissemos que não, porque estávamos lançando um álbum pela Sony e tínhamos receio de fazer uma apresentação sem condições técnicas e assim sermos vaiados. Queimar o filme na largada, como dizemos aqui no Sul.

Dois dias depois, ele voltou ao estúdio, pegou uma folha de papel e caneta, e: “Queremos que vocês abram esses shows. Então, escrevam aqui tudo o que precisam para terem segurança”. O que colocamos parecia exigência, mas não é nada demais: equipamentos de qualidade, nosso próprio técnico de P.A. e de monitor e um volume e qualidade decente para o público. No fim, foram três noites incríveis. Saímos aplaudidos de todas elas. É um lance que guardamos com muito carinho.

Como foi olhar um público gigantesco de perto pela primeira vez?

Um impacto absurdo, né, mas ao mesmo tempo já tínhamos certa bagagem no Sul de tocar para públicos grandes – não tão grandes. Então, já tínhamos certa base para encarar essa situação. Mas foi uma loucura mesmo.

Depois tivemos outras oportunidades. Abrimos para o Guns em 2010, um show muito conturbado em Porto Alegre, em que cancelaram nossa abertura e depois falaram que só poderíamos tocar três músicas. Tocamos debaixo de vaia.

E tivemos experiências confesso que mais legais do que abrir para o Guns, em matéria de som, de amadurecimento e tal. Abrimos para o Alice Cooper e para o Purple. Tocamos duas noites com o Deep Purple, em 2009, num teatro com som foda.

Em 2012, claro, realizei meu sonho de garoto de abrir para o Kiss. Foi muito legal. Ficamos impressionados com a gentileza e a educação da equipe deles. Sem qualquer estresse.

Por que sempre teve uma bolha em relação à cena das bandas do Sul no mercado nacional?

Pois é! Acho que era considero longe. Moramos num país continental. Na época, a ideia era a de que se não pegasse a trouxa e fosse para São Paulo ou Rio, não acontecia. Tanto que moramos dois anos em São Paulo. Mas hoje não. Com o advento da internet, você faz as coisas de qualquer lugar do mundo. Além do quê, o rock saiu da grande mídia e vive só da internet.

Quando foram morar em São Paulo?

Em 1994. Tínhamos uma produtora com o qual começamos a nos sentir presos. Tocávamos bastante, mas só no Sul. E, porra, tínhamos feito três shows do caralho em São Paulo e no Rio. Por que não estávamos tocando nessas capitais? Depois dos shows com o Guns, saiu nosso disco pela Sony, divulgamos no Serginho Groisman, fizemos o programa Metrópolis… Essa parte da Sony é uma outra história.

Como é?

Sempre tivemos essa coisa da atitude rock. Por exemplo, no Serginho Groisman, era para tocarmos O Inferno Vai Ter Que Esperar. Pedimos dois cabeçotes Marshall e caixas Marshall de 100 watts, mas ao chegarmos lá tinha dois cubinhos da Fender. Um hard-rocker nunca vai plugar sua guitarra num amp Fender, né.

Quando passamos o som, não tinha clean, cara! Aí, o Paulo Cássio falou: “Não vamos tocar O Inferno Vai Ter Que Esperar coisa nenhuma!” [risos]. Tocamos Onde Morrem os Anjos e Voando Baixo. Nunca me esqueço, a divulgadora da Sony pirou: “Porra, vocês não tocaram O Inferno Vai Ter Que Esperar, a música de trabalho da Sony! Vocês são loucos?” Dissemos que, como não tinha condições, tocamos outras [gargalha].

Numa outra situação, a Sony nos enviou um fax com uns vinte e poucos programas de TV já agendados. Colocaram uma observação para riscarmos o que achássemos que não tivesse a ver com a banda. Deixamos só Jô Soares, Metrópolis e Serginho Groisman. Riscamos tudo – Angélica, Hebe Camargo… Os caras ficaram loucos com a gente.

Vocês acabaram tocando no Jô?

Sim, mas com o álbum seguinte. Largamos a produtora do Sul e fomos morar no Rio de Janeiro. Só que descobrimos que não tinha nada de rock por lá e que a cena estava em São Paulo. Antes de irmos embora do Rio, fizemos uma visita à gravadora. Quando chegamos, havia um novo presidente. Ele nos recebeu e foi bem claro: “Olha, na real, estamos dispensando vocês. Não vou trabalhar um artista que não fui eu que lancei”.

Havia uns CDs na mesa e ele pegou um para dizer: “Vou lançar esses garotos de BH, que é uma banda bem legal chamada Skank, e vou lançar esse menino do Rio, que é um rapper chamado Gabriel O Pensador”.

Tomamos um pé na bunda da Sony, e foi o que levou a morar em São Paulo. Lá assinamos com a Paradoxx. Convivendo com o pessoal da cidade, descobrimos que todo mundo cantava em inglês, ao contrário do Sul. As bandas trabalhavam para tentar ir embora do país, seguir o caminho do Sepultura.

Ao mesmo tempo, tinha a onda do grunge, que nos influenciou um pouco. Então, acabamos fazendo um disco todo em inglês, que não tem nada a ver com a sonoridade do Rosa, chamado Devotion. É um álbum com afinações baixas, arrastado, letras bem deprê. E foi com esse que conseguimos ir ao Jô Soares [risos].

Devotion é como um Carnival of Souls (Kiss) do Rosa Tattooada.

É, mas bem pior [risos]. É um disco do qual não me arrependo, mas não tem nada a ver. É um reflexo do que estávamos vivendo. Em São Paulo, morávamos no Vale do Anhangabaú, os quatro numa kitchenette. Estávamos numa onda de drogas muito pesada e de bebedeira. Esse disco é um reflexo disso. Logo depois, o Barea resolveu sair da banda e ficamos meio desasados em São Paulo, sem saber o que fazer.

Por que o Barea saiu?

Estávamos sem grana, naquela vibe, e o Barea tinha uma noiva em Porto Alegre. Mas logo depois de ele sair a coisa não andou e quase em 1996, eu decidi encerrar a parada e voltar para Porto Alegre, também. Fui trabalhar em uma loja de instrumentos musicais. Decidi que não ia mais tocar, não teria banda e tal.

Você se desiludiu mesmo.

É… E, cara, incrivelmente, assim que pisei em Porto Alegre, decidi que nunca mais usaria qualquer tipo de droga. De um dia para o outro, parei totalmente com drogas. Comecei a entrar para o mundo da cerveja artesanal, a tomar chimarrão, fui fazer musculação. Voltei para a casa da minha mãe me sentindo um bosta, sem trabalho, sem banda. Foi quando arrumei um trampo na loja Good Music, que é do Nei Van Soria, onde fiquei 23 anos.

Qual foi o estopim para você querer parar?

Fazíamos shows pequenos, mas legais, que eram a realidade da cena underground de São Paulo. Só que percebemos que a banda estava estagnada. Não ia a lugar nenhum. Não tinha de onde tirar grana, não tinha mais aquela magia. Eu, um discípulo do Kiss, da coisa do rock como diversão, não existia mais nada daquilo. O Rosa Tattooada havia virado outra coisa. Não via perspectiva de que aquele quadro fosse mudar. Foi o que me fez deixar a banda.

Qual foi o Rosa Tattooada que voltou? Como retomaram a banda?

Voltamos em 2000 com vontade de tocar e, ao mesmo tempo, sem tentar resgatar aquele outro Rosa Tattooada. Voltamos com a proposta de divertir as pessoas, e não a do Devotion. Fizemos uma demo, assinamos com uma gravadora daqui e saiu o álbum Carburador, em 2001. Depois o Hard Rock Deluxe e em 2006, o Rendez-Vous. E a banda está aí até hoje.

O que você acha do Rosa de 2000 pra cá?

Acho legais todas as fases, mas é natural que de 2000 pra cá tenha havido um amadurecimento. Tivemos um ponto alto criativo até o disco XXV, de 2013. Agora completamos dez anos sem material inédito, e eu me culpo um pouco por isso.

O Rosa está numa situação confortável com a história que construiu. Não temos mais a ansiedade de garoto. Mas quero lançar ao menos um single este ano, linkado aos 35 anos da banda. Porra, dez anos sem nada, é sacanagem! Daqui a pouco vira Chinese Democracy [gargalha].

Qual é a lição que você tira destes 35 anos do Rosa?

É ser verdadeiro, honesto. Não fazer nada contra a vontade. Tocar o que tem vontade de tocar. É não esperar por grandes coisas, mas lutar pelo que se procura – sem ansiedade nem se deprimir quando as coisas não rolam. Tudo isso é a experiência que dá. Você nunca verá um garoto de vinte anos dizer isso.

Hoje vejo o Rosa, mais do que trabalho, como uma curtição. Conseguimos ser uma banda que sai de casa quando tem um convite legal, quando sabemos que viajaremos com conforto e que tocaremos com som bom. Acho legal saber que cheguei aqui e que quando o Rosa acabar ou eu me for, ficará uma obra. Nesse ponto, me sinto realizado.

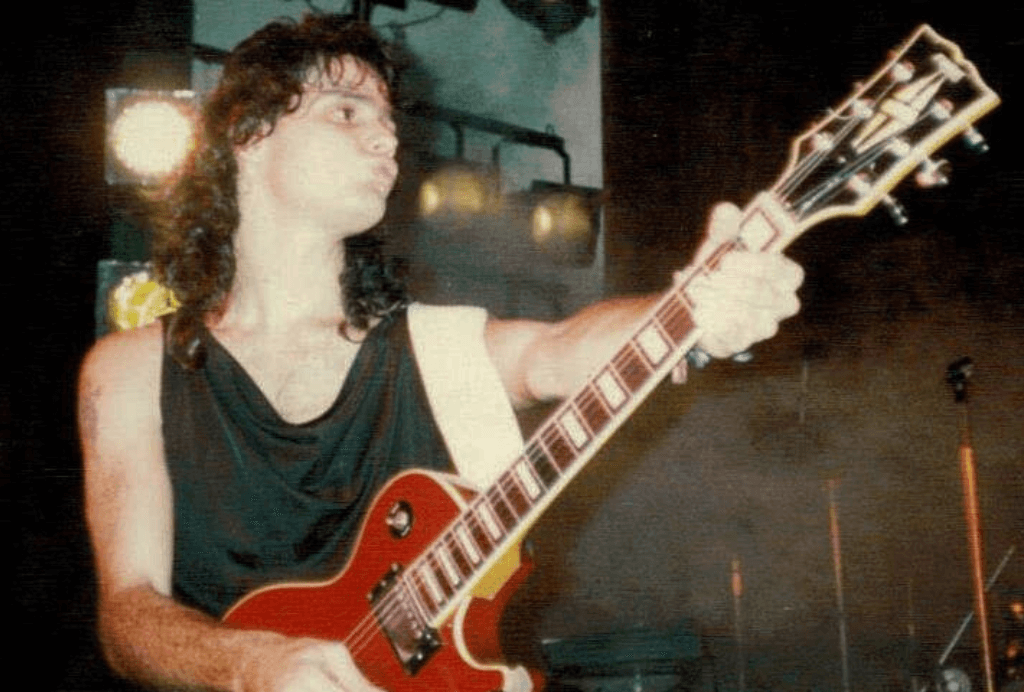

*Foto principal (topo): Henrique Borges

Sergio Serra: reconexão sem fio

Você pode gostar

Cipassé Xavante comenta parceria com Sepultura

09/07/2023

Sergio Serra: reconexão sem fio

26/09/2023