Como foi o último ano do guitarrista com a banda que ajudou a transformar numa das maiores do rock brasileiro.

Edgard Scandurra, um outsider

As faces de um guitarrista peculiar no que faz e na forma de pensar. Após anos escrevendo para a Guitar Player, reparei um acervo curioso de entrevistas com o Scandurra.

Marcelo Gross coloca a carreira em perspectiva

O recém-lançado disco ao vivo do guitarrista e vocalista gaúcho é o mais novo entre seus projetos de revisita e celebração.

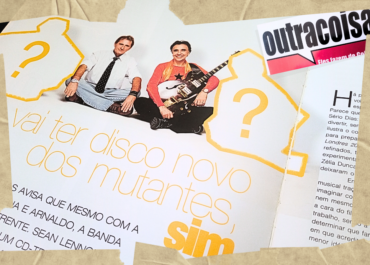

Yes! Ainda temos Mutantes

Matéria de 2007 para a Outracoisa, extinta revista do Lobão. Os Mutantes reviviam o desafio de seguir sem sua vocalista e Arnaldo Baptista. Sérgio Dias falou sobre tudo isso.

Da Lama ao Caos: a revisita de um homem-caranguejo

Lembranças, risadas, rebatidas e espetadas. Tem de tudo um pouco na leitura de Lúcio Maia sobre os 30 anos do disco de estreia de Chico Science & Nação Zumbi.

O cara da Plebe Rude desabafa geral em autobiografia

“Eu era muito infeliz no auge da banda, sabia?”, disparou Philippe Seabra, referindo-se à Plebe Rude. Conversamos sobre sua recém-lançada autobiografia, ‘O Cara da Plebe’.

Mullet Monster Mafia: farra séria entre amigos

The Mullet Monster Mafia: um perfil dessa bandaça de Piracicaba/SP que já virou referência no circuito da surf music extrema, principalmente na Europa.

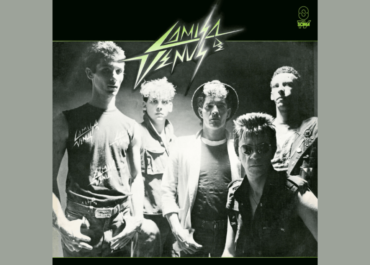

Camisa de Vênus: engula ou cuspa fora

A quarentona banda baiana mantém-se como uma das poucas de sua geração que renova público e segue firme na estrada.

A volta do Tihuana

Egypcio e PG falam sobre a turnê de reunião do Tihuana, acertada para 2025. Esta é uma das primeiras matérias em que eles tratam do assunto.

Front: 40 anos com os olhos no presente

Da linha de frente rapidamente para a retaguarda. Essa pode ser uma boa síntese da breve história do Front. A banda surgiu em 1983, no Rio de Janeiro, começou a se destacar e, no ano seguinte, encerrou as atividades. Nem a lama do fracasso, nem diferenças musicais. O fim prematuro resultou… do sucesso! O grupo projetou Rodrigo Santos (baixo, vocal), Nani Dias (guitarra, vocal), Ricardo Palmeira (guitarra) e Kadu Menezes (bateria) de tal forma que eles logo se tornaram figuras requisitadas. Dali trabalharam com meio mundo do rock nacional – Leo Jaime, João Penca, Lobão, Cazuza, Blitz, Barão Vermelho, Kid Abelha, Paulo Ricardo… De alguma maneira, o Front sempre esteve vivo, já que os quatro dividiram diversas dessas experiências juntos (ou quase isso). Portanto, faz sentido celebrar esse peculiar êxito profissional. O mais legal de tudo é a postura para a volta: sem nostalgia açucarada. “Só pensamos em futuro, nas coisas que faremos”, garante Nani. “Não estamos aqui para defender qualquer saudosismo de tempos retrógrados.” Híbrido de pop O Front nasceu como uma banda plural calcada no rock pop, e permanece assim. A diferença é que agora há mais elementos na sopa. “Somos pop, new wave e rock and roll, só que hoje misturados com hip hop, rap, música eletrônica”, resume Rodrigo Santos. Esse híbrido aponta numa direção: a cena atual do mainstream, aquela que movimenta os engajamentos na internet. Para isso, além das músicas, o grupo aposta numa estrutura nada simples para os shows, com produção audiovisual, tecnologia, DJs, arte gráfica e cênica. “Devemos ter participações de artistas com os quais crescemos tão próximos. Será bem bacana”, completa Kadu Menezes. Talvez o trunfo do Front para conquistar seu lugar ao sol de 2023 seja mesmo o que Nani observa por aqui: “O fato de não carregarmos nenhum hit antigo nos torna livres, porque não temos qualquer compromisso com o passado. A expectativa é apresentar esse Front nos moldes do mercado atual. Não pretendemos ser uma banda cover de bar”. Entusiasmo A retomada veio de uma despretensiosa garimpada de arquivos e das conversas entre Rodrigo Santos e Nani Dias. Há algum tempo já pairavam no ar ideias como a de um livro e um documentário sobre o Front. Desse bolo todo surgiram novas composições e uma tremenda vontade de resgatar e repaginar a velha química. Ninguém se opôs ou ficou reticente. “Sempre guardamos essa banda com muito carinho no coração. Quando falamos de Front, acende uma luzinha que todo mundo fica entusiasmado para fazer alguma coisa”, diz Ricardo Palmeira. Se pudermos medir entusiasmo pela quantidade de músicas novas, dá pra perceber que os caras estão a milhão. Nem cinco, nem dez. Nos últimos meses, eles acumularam 50 inéditas, parte já disponível nas plataformas digitais com os recém-lançados Tempo/Espazo e Espazo/Tempo. “Esses álbuns funcionam como um disco duplo de vinil”, explica Nani. “Ambos se complementam para criar uma base de estrutura para o Front se reapresentar. É um repertório que se mistura no espaço, com músicas antigas – algumas com 40 anos de composição – e outras feitas há meses.” O que se ouve são canções de refrãos saborosos, levadas contagiantes e ambiências variadas. Ainda que a temperatura suba aqui e ali, a presença do rock passa longe do chumbo pesado. Há, sim, um quê dançante eletropop de qualidade. Se a ideia é dialogar com a cena atual, o Front acertou a mão. Tempo/Espazo e Espazo/Tempo saíram somente no digital. Porém, Nani conta que planejam versões em vinil. Mesmo diante de um mercado ranzinza em relação à venda de discos, eles têm uma convicção que justifica a investida. “Buscamos um público de vinil, que não está no Brasil”, pontua o guitarrista. “O cara que compra vinil está na Europa. Ainda é um hábito por lá. O vinil é uma linha filosófica para montarmos os álbuns e expressarmos nossos sentimentos.” Agenda intensa O mercado estrangeiro é uma tônica forte no discurso do quarteto. Aliás, os dois discos lançados jogam flertes diversos nesse sentido. O digital e a bagagem de cada um ajudam. No momento, eles estão na Europa, já com uma segunda ida ao Velho Continente também agendada. Os compromissos são em dois celeiros da música mundial: os estúdios Abbey Road (Inglaterra) e Hansa (Alemanha). Gravações para inúmeros fins viram na bagagem de ambas as viagens. “Faremos conteúdo para o documentário, clipes, e isso tudo já é o trabalho andando”, adianta Rodrigo Santos. “Vamos trocando pneu com o carro andando, e fazendo tudo à medida em que as coisas acontecem. Estamos amarradões!”, ilustra Ricardo Palmeira, com uma analogia feliz. O documentário em questão é aquele que paira pelo ar há anos. Será dirigido por Pedro Paulo Carneiro, o quinto Front, como define Rodrigo. O filme terá, entre outras coisas, músicas pinçadas de uma antiga fita cassete de 1983. Quando a correria estiver mais encaminhada, o Front dará o pontapé inicial em sua turnê. O primeiro show oficial tem previsão de ocorrer março de 2024. Por conta do formato tipo superprodução, as prioridades serão festivais. Mas eles não parecem esquentar a cabeça com esse fator, digamos, limitante. O negócio é tocar. “O Dadá Maravilha tem uma frase que é: ‘Não existe gol feio. Feio é não fazer gol’. E eu digo que não existe show feio. Feio é não fazer show. Todos somos estradeiros”, completa Rodrigo. Dando o que falar Com tantas composições inéditas para soltar, as ações não param. O sucessor da dobradinha Tempo/Espazo e Espazo/Tempo já tem nome, 3D. Na esteira dele outros álbuns estão previstos, incluindo um só de releituras para lados-A e B de artistas com quem os quatro trabalharam e de nomes com quem não trabalharam. A receita seguirá a atual: um eletropop eclético e saboroso. “O mundo mudou, nós mudamos também. A tecnologia mudou, e aproveitamos tudo o que ela pode nos oferecer dentro do que achamos bacana”, pontua Rodrigo. Eu Sou do Front, última faixa do Espazo/Tempo, é a melhor descrição da trupe. Autobiográfica, a música celebra a celebração que trouxe o Front de volta.

Rosa Tattooada: maior banda gaúcha de hard rock faz 35 anos

O Rosa Tattooada surgiu em 1988 e logo consolidou seu time clássico: Jacques Maciel (guitarra, vocal), Beat Barea (bateria), Paulo Cássio (guitarra) e Eduardo Rod (baixo). Embalado por todo o fuzuê hard rocker oitentista, o quarteto gaúcho rapidamente se tornou sucesso no Rio Grande do Sul. Eles tiveram demo com hit radiofônico, grande projeção, disco lançado por major fonográfica, agenda cheia… O ápice foi abrir os shows do Guns N’ Roses no Brasil, em 1992. Tudo em cerca de quatro anos. Porém, como que do céu ao inferno, despencaram vertiginosamente. Atingiram o fundo do poço em 1995 e então resolveram dissolver a banda. Em 2000, o Rosa Tattooada volta reformado e reformulado, dessa vez como trio. Jacques e Barea contam com o baixista Rodrigo Maciel, irmão do vocalista e guitarrista. Mais adiante incorporaram Vini Tonello, no teclado, e assim avançaram. Vieram discos com punch e qualidade, e novas alterações de layout. O grupo consolidou-se bem. Sua atual encarnação é a mesma desde 2011, com Valdi Dalla Rosa (baixo) e Dalis Trugillo (bateria). Após tantos altos e baixos, no ano em que o Rosa Tattooada celebra 35 anos, as peças parecem devidamente encaixadas. E ninguém melhor para passar essa história a limpo que Jacques Maciel, único presente em todas as formações. Em 2023, você está com 54 anos e é pai pela primeira vez. O que muda?Já venho há alguns anos baixando a poeira do folclore do hard rock, das loucuras e tudo mais. Tenho levado a vida de uma forma mais tranquila. Agora mais ainda. Graças a Deus, nessa retomada pós-pandemia, as coisas estão andando artística e profissionalmente, tanto com meu trampo solo como para o Rosa. O fato de o filho ter vindo depois de todo esse tempo de carreira também ajuda?Deus faz as coisas na hora certa. Ele veio numa hora em que tenho outra cabeça, estou pé-no-chão e mais estruturado financeiramente. Se tivesse pintado quando eu tinha trinta e poucos anos, talvez não fosse tão bom pai quanto tenho me esforçado para ser agora. Você falou de Deus porque é um cara religioso ou foi só forma de falar?Não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus. Acredito que tenha algo além dessa porra toda que estamos vivendo neste planetoide [risos]. Sempre acreditei que deva haver algo por trás disso, não sei se como forma de me confortar. Não estamos aqui até o fim da vida só pelo propósito de estar aqui, na Terra. Então, acredito em Deus, sim. E no que acreditava em 1988, quando montou o Rosa Tattooada?Nas mesmas coisas, cara. Sempre tive esse pensamento, desde moleque. O Rosa foi minha primeira banda. Nossa crença era do folclore do rock, do Kiss, do Mötley Crüe. Quando aparecemos, estava em efervescência o rock farofa, a cena da Sunset Strip, de Los Angeles. Tudo aquilo nos fascinava. Vocês montam o Rosa em 1988 e têm uma ascensão até que meteórica, né?Em 1986, fui trabalhar como roadie para uma banda clássica do Sul, que eram os Cascavelletes. O Rosa nasceu por sugestão do vocal, Flávio Basso, que depois virou o Júpiter Maçã. Ele falou: “Por que vocês não montam uma banda para abrir os shows dos Cascavelletes?”. Essa explosão do Rosa foi graças ao que até hoje é nosso hit mais conhecido, O Inferno Vai Ter Que Esperar. Gravamos esse som em uma demo. O Thedy Corrêa, do Nenhum de Nós, deu a letra e eu fiz a música. Essa demo simplesmente começou a tocar nas rádios, mesmo antes de termos um disco. Coisa que hoje nem se sonha acontecer. Na época, os caras tocavam porque gostavam da sua música. Era um sucesso espontâneo.É, e não tínhamos pretensão nenhuma. Realmente foi muito rápido. Em 1990, gravamos um disco por um selo local, Rosa Tattooada, produzido pelo Thedy, que o colocou debaixo do braço e levou para mostrar à Sony Music, no Rio. O presidente da gravadora, Marcos Kilzer, curtiu e nos contratou. Só que pediu que regravássemos. Então, em 1991, fomos para o Rio, no estúdio Nas Nuvens, e refizemos o álbum com algumas alterações no repertório. Na realidade, Rosa Tattooada já tinha tocado inteiro nas rádios do Sul. Outro som que também tocou e que é quase tão cultuado quanto O Inferno Vai Ter Que Esperar se chama Tardes de Outono. Como conseguiram abrir para o Guns N’ Roses, em 1992?Quando estávamos regravando o disco, pintou o convite. Eles vieram ao Brasil em sua melhor fase, na turnê do Use Your Illusion. No ápice, né. Aí, teve a história clássica, de que quando o cara veio nos convidar, recusamos. Dessa eu não sabia.Era uma empresa que estava trazendo eles, a DC Set, do Dody Sirena, empresário do Roberto Carlos há muitos anos. A produção do Guns pedia uma banda local de cada país para abrir os shows. A DC enviou o material do Rosa e de mais quatro bandas, Viper, Não Religião, Hay Kay e Inocentes. Um dia, o Dody pintou no Nas Nuvens: “Olha, os caras do Guns escolheram vocês para abrirem os três shows no Brasil”. Não havia aquela cultura de banda nacional abrir show e se dar bem. Hoje há condições de se tocar e não queimar o filme. Na época, não. Quando tinha banda de abertura, era “apedrejada” [risos]. Nesse primeiro momento dissemos que não, porque estávamos lançando um álbum pela Sony e tínhamos receio de fazer uma apresentação sem condições técnicas e assim sermos vaiados. Queimar o filme na largada, como dizemos aqui no Sul. Dois dias depois, ele voltou ao estúdio, pegou uma folha de papel e caneta, e: “Queremos que vocês abram esses shows. Então, escrevam aqui tudo o que precisam para terem segurança”. O que colocamos parecia exigência, mas não é nada demais: equipamentos de qualidade, nosso próprio técnico de P.A. e de monitor e um volume e qualidade decente para o público. No fim, foram três noites incríveis. Saímos aplaudidos de todas elas. É um lance que guardamos com muito carinho. Como foi olhar um público gigantesco de

Quando o rock brasileiro perdeu o cabaço

O debute do Camisa de Vênus é um álbum punk, em todos os sentidos. Tudo ali é punk: a pegada, a atitude nas faixas, as letras, a produção. A qualidade sonora também é punk, em sua tosquice. E o mais interessante é que essa tosquice punk virou sua força inquebrável naquele momento, mesmo eles não sendo punks. Lançado em 1983, Camisa de Vênus registra o início de uma banda pioneira no rock do Brasil. Uma potência fora do radar nacional que construiu sua carreira na base da autenticidade e do foda-se. “Acordei um dia com tanta dor de barriga de tanta porcaria que tinha ouvido e digerido durante anos, que disse: ‘Porra, tá na hora de devolver tudo isso!’, e ali estavam nossas primeiras canções”, disse-me Marcelo Nova, certa vez. Esse é um dos diversos depoimentos que resgatei de entrevistas que fiz anos atrás e agora, recentemente. Aqui estão a história e os personagens desse quarentão incômodo que ajudou a tornar o rock brasileiro mais interessante. Um contraponto válido em meio às batatas fritas da geração Coca-Cola que surgia. Ejaculação precoce A iniciativa de montar uma banda partiu de Marcelo Nova. Ele andava de saco cheio do marasmo de Salvador em 1980 e havia colocado na cabeça que mudaria isso. Já era uma voz conhecida na cidade. Apresentava o cultuado programa Rock Special, na rádio FM Aratu. Sabia de um colega que também curtia rock. Robério Santana trabalhava na TV Aratu. Então, não hesitou em procurá-lo para falar da banda. Nenhum deles sabia tocar nada, mas Robério disse que manjava guitarra. Foi o que bastou. Era papo-furado. No máximo, Robério conhecia o acorde de mi. “Você sabe tocar rock’n’roll! Esse é o acorde de rock”, observaria um tal Karl Franz Hummel, o cara que lhe vendera a guitarra não tanto tempo antes. Robério voltou a contatar Karl, agora para convidá-lo a se juntar ao projeto. “Ele se entusiasmou todo com a ideia de conhecer o Marcelo. Falou que era baixista e que tinha um baixo.” Os três se reuniram na casa de Marcelo Nova. Rolaram versões de Negue, de Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos (famosa na voz de Maria Bethânia), e Clampdown, do Clash, rebatizada como Trabalhe Para o Patrão. “No primeiro acorde, Marcelo e Karl descobriram que eu não sabia tocar porra nenhuma”, conta Robério. “Foi constrangedor e muito engraçado ao mesmo tempo. Karl sugeriu que eu tocasse o baixo, por ter só quatro cordas. Achei que a ideia era de gênio e aceitei. Daí, surgiu minha primeira experiência como rocker e baixista.” Entre 1980 e 1982, o projeto caminhou sem muita força, principalmente porque Karl passou um ano no exterior, estudando, e os demais preferiram esperá-lo. Somente quando voltou que a coisa engrenou. Agora com o baterista Gustavo Mullem, os ensaios migraram para o sítio de um tio de Robério. O repertório inicial surgiu, muitas vezes, aos olhos de amigos e conhecidos que iam para lá. E foi dessa interação que saiu a inspiração para o nome da banda. “As pessoas que iam nos assistir diziam: ‘Que coisa chata! Que coisa incômoda, que coisa desagradável!’. Aí, eu pensei e juntei ‘incômodo’ com ‘desagradável’, e… Camisa de Vênus!”, conta Marcelo. A estreia num palco aconteceu em maio de 1982, na Casa de Festejos, sob o sugestivo nome de Ejaculação Precoce. Para surpresa, o local encheu. Na ocasião, a banda tinha a seguinte formação: Marcelo Nova (vocal), Robério Santana (baixo), Karl Hummel (guitarra), Gustavo Mullem (bateria) e Eugênio Soares (guitarra). Gustavo era um baterista que detestava ser baterista. O trampo de monta-e-desmonta do instrumento era a pior parte. Então, quando Eugênio abandonou a barca, depois do show seguinte, passou para a guitarra solo. As baquetas ficaram sem dono. Nem todos topavam encarar a precariedade técnica do Camisa de Vênus. Mas Aldo Machado topou, e assim se completou a quintessência da banda. Aldo era amigo de Eugênio, que falou da vaga e o incentivou a assistir um ensaio. “Eles iam tocar numa casa chamada Dose Dupla”, lembra-se o baterista. “Não gostei muito dos caras tocando, mas a porrada sonora me encantou. Embora fosse uma coisa bem escrachada, tinha seriedade.” O primeiro show com Aldo aconteceu no dia 17 de julho, em Feira de Santana. A data veio na esteira do sucesso no Dose Dupla e da cena que, aos poucos, o grupo impulsionava na capital baiana. O fato de Marcelo Nova ser uma figura conhecida ajudou a projetá-los. Porém, a força carismática dos caras era decisiva. “Nós fizemos a cena rock em Salvador”, afirma Aldo. “Não existia ninguém, nada. As pessoas ficavam dentro de casa, ouvindo Led Zeppelin. Quando o Camisa apareceu, o pessoal que estava dentro de casa começou a ir para as garagens, formar bandas.” O séquito de fãs aumentou ainda mais depois que uma fita com Meu Primo Zé ganhou as rádios soteropolitanas. O material resultou das horas de estúdio que um diretor de Marcelo na Aratu concedeu a ele para a gravação da demo. Versão para My Perfect Cousin, do Undertones, Meu Primo Zé conquistou o topo das FMs que tocavam rock na capital baiana. O quinteto se tornou uma sensação local rapidamente. Em paralelo, havia um trabalho literalmente braçal de divulgação. “Não tinha Facebook. A gente ia para as ruas, pichar no meio da madrugada”, explica o baterista. “Você via os muros da cidade todos pichados de ‘Camisa de Vênus’.” Vieram, então, mais shows por Salvador e em cidades do interior baiano. O do dia 6 de setembro de 1982 ficou marcado. O quinteto ruiu o Teatro Vila Velha com uma noitada insana de público recorde. Ali também surgiu a marca registrada dessa conexão banda-público. “No meio de uma música qualquer, eu comecei a falar: ‘Tamo botando pra fudê! Tamo botando pra fudê!’. No final do show, veio meia dúzia gritando ‘bota pra fudê’. A meia dúzia se transformou em uma dúzia, em 20, 100… Em pouco tempo, o teatro inteiro urrava ‘bota pra fudê!’. Na apresentação seguinte, o grito veio antes de entrarmos no palco. A partir de então, nunca mais me livrei dessa merda!”,